文●松野将太 編集●ハッチ

ASRock製マザーボードには「Taichi」「AQUA」「OCF」「Creator」「PhantomGaming」「Steel legend」「LiveMixer」「Pro RS」など用途や機能がブランドごとに分けられている。

今回は数多くあるブランドの中からオススメの製品を5つピックアップし、紹介していこう。

まず、選定するうえで重要なCPUの説明をすると、AMDのデスクトップPC向け最新CPU『Ryzen 9000』シリーズは、8月23日に『Ryzen 9 9950X』『Ryzen 9 9900X』が販売開始となり、いよいよ一通りのモデルが出そろった。

一方の競合インテルに関しては、最新CPU(コードネーム:Arrow Lake)が近いうちに登場見込みという状況の中、現行の第14世代Coreプロセッサーの値下がり傾向が続いている(第14世代CPUに関しては不安定動作の問題が告知されているため、購入前にはしっかり情報収集することを勧めたい)。

市場全体としては、現在CPUの新規購入・買い替えの機運が高まりつつある時期と言っていいだろう。

これらのCPUを使ってPCを自作するなら、しっかり吟味したいパーツとして挙げられるのがマザーボードだ。CPUの世代によって利用できるシリーズが異なり、Ryzen 9000シリーズは既存のAM5プラットフォーム向けチップセット『AMD 600』シリーズ採用マザーボード(B650、X670Eなど)。

インテル第14世代Coreは『Intel 700』シリーズ採用マザーボード(Z790、B760)などがそれぞれ利用できる。製品のグレード(価格帯)によっても違いが出るので、目的や用途にあわせて賢く選びたいところだろう。

この記事では、人気のASRock製マザーボードからAMD・インテルプラットフォーム向けの現行オススメ製品をピックアップして紹介する。

ハイエンド製品はスロットの数が多い

さて、自作PCに慣れていない人にとってやや分かりにくいのが「マザーボードの製品ごとの違い」だ。製品ピックアップに入る前に、簡単にマザーボード選びのポイントを解説しておこう。

ハイエンドマザーボードと安価なマザーボードの違いとしてもっとも分かりやすいポイントは、利用可能なインターフェースの数だろう。マザーボードの基板上にはメモリースロット、拡張スロット、M.2スロット、USBピンヘッダーといった、さまざまなインターフェース接続用の端子が配置されており、この数は製品によって異なるわけだ。

近年だと、特に数が増減しやすいのは拡張スロットやM.2スロットで、おおむね高価でハイグレードな製品ほどスロットを多く備えている傾向となっている。近年利用されにくくなっている拡張スロットはともかく、M.2スロットはストレージの総数にも直結しやすいため、購入前にしっかり確認しておくことをオススメしたい。

安価でも2~3枚のM.2 SSDを搭載できる製品が増えているものの、ハイエンド製品では5枚以上のM.2 SSDを搭載可能なモデルもある。

インターフェースの速度面にも要注目だ。昨今の拡張スロットやM.2スロットは、最新規格であるPCI Express 5.0に対応している場合もしばしばあり、対応するグラフィックスカードやM.2 SSDを装着することで真価を発揮する。大容量の動画コンテンツ作成、あるいは高度な配信を行うクリエイターやYouTuberであれば、特に高速なストレージ環境の恩恵を感じやすいはずだ。

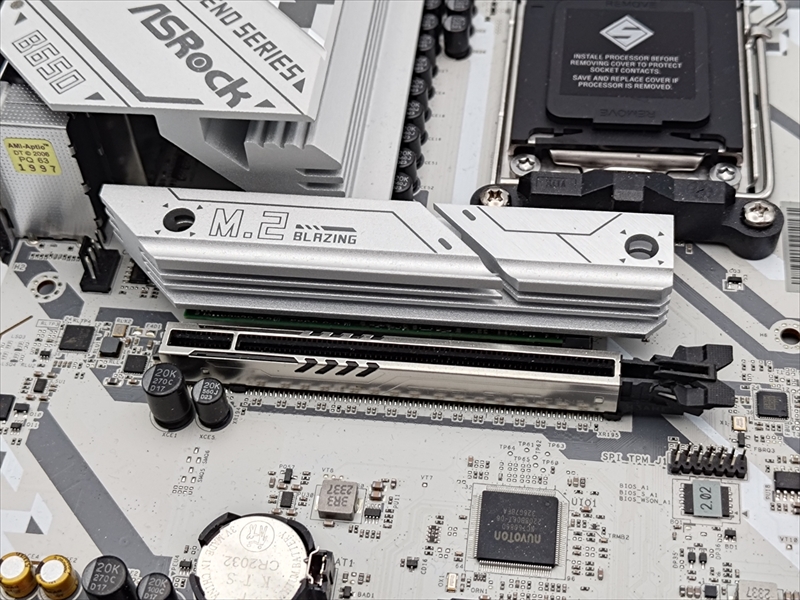

メインのM.2スロットに効率のよい放熱を可能とするヒートシンクが装着されていない場合は、SSDの速度に影響が出る場合もある。後述するASRock製品に関して言えば、比較的安価なコスパ重視のモデル「B650M Pro RS」でもヒートシンクをしっかり装備しており安心感が高い。

とはいえ、ヒートシンクはメインストーレージ向きのスロット(M.2_1)のみに備わっている、より上位でコストとのバランスに優れる「B650 Steel Legend WiFi」だと、3スロットすべてにヒートシンクが備わっているため、RAID構成で高速なストレージ環境を構築した場合でも、より安心感がある。

参考までに「B650M Pro RS」でヒートシンク装着時と、非装着時の場合で、速度と冷却性能がどう変わるのかを確認してみたい。検証は「CrystalDiskMark 8.0.5」で実施。B650M Pro RSはM.2_1のみがPCIe 5.0対応で、他はPCIe 4.0となっている。そのため、あくまで冷却による比較をするため、M.2_1スロットにてヒートシンク装着時と、非装着時で各テスト回数9回の測定を3セット連続で実行し、その際の温度と転送速度を「HWiNFO 64 Pro」でモニタリングする。

また、SSDは発熱量が高すぎると、その差が大きくなるので、あえて発熱量の少ないPCIe 3.0にし、それでも効果が出るのかを確認した。

ヒートシンク非装着時には最大70℃まで上昇していた温度が、ヒートシンク装着時には最大でも45℃前後を下回るレベルまで低下しているのが分かるだろう。速度はほぼ横ばいだが、長時間の動作によりダメージは気になるところだ。

近年のデスクトップPCで採用例が多いリード3,000MBクラスのSSDでは性能こそ下がらないものの、より高速なPCIe 4.0以降のストレージではサーマルスロットリングが発生し、大きく性能が落ちてしまう場合も考えられる。比較的安価な価格帯のマザーボードでも、SSD用ヒートシンクが標準付属するかどうかは注目に値するポイントだ。

ハイエンド製品はインターフェースの数も豊富

もうひとつ、バックパネルにある背面インターフェースの数、とりわけUSBポートの利用可能数なども快適さに寄与しやすい部分と言える。シンプルに、USBポートが多ければそれだけ多くの周辺機器を装着できるため、便利なことは理解しやすいだろう。

たとえば、次のようにB650 Steel Legend WiFiとB650M Pro RSを比較してみると、USBポートがPro RSの方が2つ少ない。また、オーディオ機器用の光デジタル出力ポートなど専門性の高い端子を備えている。そのため、よりリッチな環境を構築したいユーザーほど、しっかり吟味するのがベターだ。

電源回路がリッチだと安定動作が見込める

また、電源ユニットから送られた電力を変換するVRM(電源回路)も製品の価格帯やグレードによって違いが出やすい部分だ。おおむね、高価格帯のマザーボードは回路を構成するコントローラー、コンデンサ、コイルといった部材の品質が高く、回路の規模も大きいため大きな電力に対応しやすいほか、高品質な部材によりVRM部の発熱を抑え、安定稼働させやすいといったメリットがある。

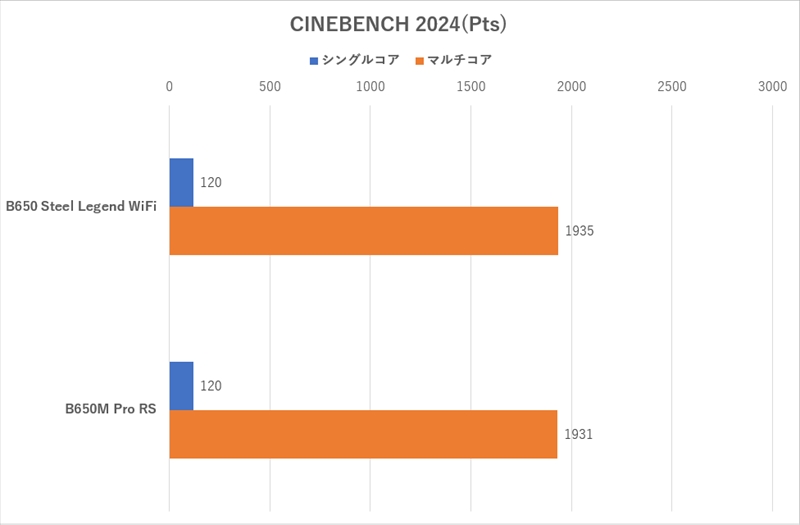

基本的に、高価なマザーボードを使ってもCPUなどの性能面が大きく向上するようなことはないため、一般的な用途ではそこまで意識する必要はないと言える。ただし、ハイエンドCPUとVRMが貧弱なマザーボードの組み合わせでは、回路の発熱などにより一時的にパフォーマンスが低下してしまう可能性もないわけではない。特にハイエンドCPUでオーバークロックを試すような場合には電力の安定供給が課題となるため、高品質な電源回路のマザーボードを使用することが望ましい。

参考までに、今回紹介する『B650 Steel Legend WiFi』と『B650M Pro RS』に、それぞれ『Ryzen 9 7950X』計測した『CINEBENCH 2024』のベンチマーク結果を比較してみたが、当然ながらベンチマーク結果に大きな違いはなかった。『B650M Pro RS』は実売価格1万8000円前後と比較的安価なマザーボードでありながら、後述するように電源回路がしっかりしているため、その点では安心感が高い。

オススメマザーボード5選

前述の解説を踏まえて、ASRockのマザーボードのオススメを5つピックアップしてみた。高耐久のパーツを使いながらコストパフォーマンスにも優れる「SteeL Legend」シリーズは、隙のない構成で迷ったら選んでおいて損のない1枚だ。しかしながら、前述したように「Pro RS」シリーズでもしっかりとCPU性能が引き出せるため、より価格を抑えてPC自作をしたいなら、「Pro RS」シリーズから選ぶのも良い。

ゲーム向けのメインストリームである「PG Riptide」は黒を基調としたモデル。一方、「NOVA」シリーズはエンターテイメント向けのハイエンドなモデル。価格は高いがその分、すべてにおいて高性能な構成となっている。それを踏まえて、今回は以下5つのモデルをオススメしたい。

・B650 Steel Legend WiFi

上記セクションでも紹介した、ASRockの人気シリーズ『Steel Legend』のAMD B650チップセット採用モデル。実売2万9000円前後と中程度の価格帯で、Wi-Fi 6Eによる無線通信に対応するなど、幅広い自作PCで採用しやすいバランスの良さが魅力の製品だ。

オーソドックスなATXフォームファクターを採用。CPU電源回路のVcoreフェーズには80A対応のDr.MOSを使用しており、フェーズ数も14+2+1の合計17フェーズと、ハイエンドCPUにも対応しやすい電源回路の堅実さは評価しやすい点だ。メモリースロットは4本、対応メモリーはDDR5-7200(最大256GB)まで。

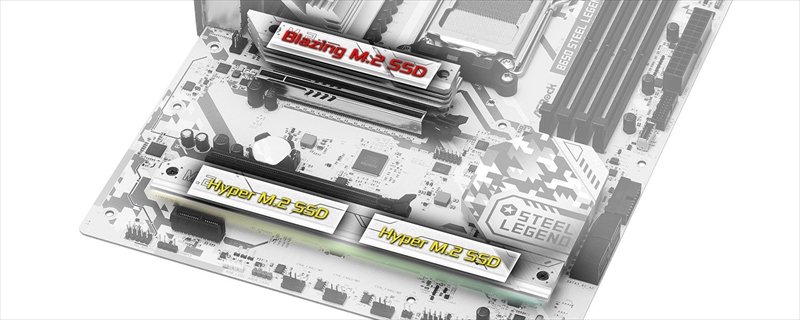

ストレージは計3つのM.2スロットを備えており、最上段がPCI Express 5.0 x4に対応するBlazing M.2ソケット、残り2つがいずれもPCI Express 4.0 x4駆動に対応するハイパーM.2ソケットとなる。すべてのスロットが付属ヒートシンクでカバー可能となっており、複数枚のM.2 SSD利用にも向いている。

そのほか、SATA 3.0ポートも4つ利用可能だ。拡張スロットはPCI Express 5.0 x16スロット、PCI Express 3.0 x16スロット(x4動作)、PCI Express 4.0 x1スロットを用意する。

背面インターフェースは、USB 3.2 Gen 2×2 Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen1ポート×4、USB 2.0ポート×4、DisplayPort×1、HDMIポート×1、オーディオ出力×2、光デジタル出力ポート×1、2.5GbEポート。USBポート数は上位モデルと比べても遜色ない豊富さで、拡張性にも優れることから、目的を問わず扱いやすいのは何よりの利点だろう。取り回しの面では無線LANを利用できるメリットが大きく、有線接続がしにくいスペースなどにも設置しやすい。

・B650M Pro RS

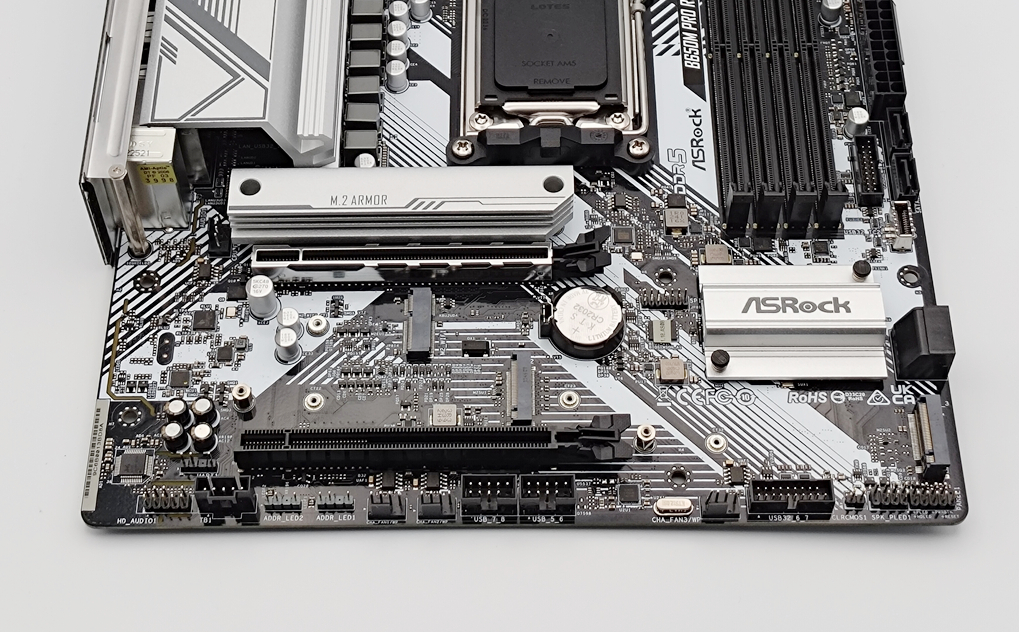

実売価格1万8000円前後と、近年の高価格化傾向なマザーボードの中では購入しやすい部類に入るAMD B650チップセット採用マザーボード。多機能を追うよりもシンプルなPCを組みたいユーザーに適する、コストパフォーマンスに優れるモデルだ。

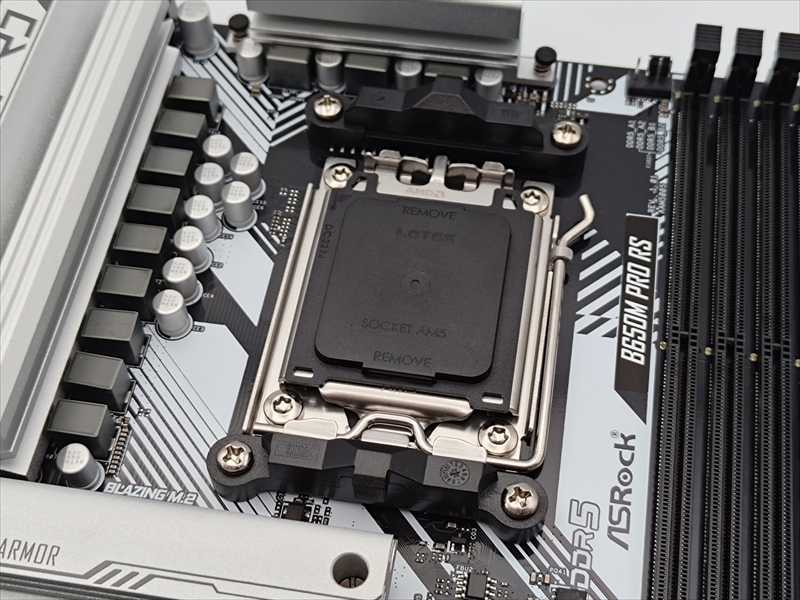

フォームファクターはPCケースを選びにくいMicro-ATX。CPUソケットはAM5に対応し、最新のRyzen 9000シリーズプロセッサーはもちろん、Ryzen 8000、Ryzen 7000シリーズと幅広いCPUに対応する。実売2万円を切るモデルながら、VRMの電源フェーズは8+2+1フェーズと通常利用には十分な構成、加えてVRMヒートシンクや50A Dr.MOSを採用するなど、電源回路まわりの豪華さが光る。電力供給の安定や発熱の抑制に恩恵があるので、ミドルグレード以上のCPUを組み合わせて扱いたいユーザーにとっては魅力だろう。

メモリースロットは4本で、対応メモリーはDDR5-7200(最大256GB)まで。ストレージは合計3つのM.2スロットに加え、SATA 3.0(6Gbps)コネクター4つを採用。M.2スロットはPCI Express 5.0 x4駆動に対応するBlazing M.2 ソケット、PCI Express 4.0 x4駆動に対応するハイパー M.2 ソケット、PCI Express 4.0 x2駆動のM.2ソケットをそれぞれ採用。ヒートシンクは最上段のBlazing M.2 ソケットのみに装備されるが、全体としては価格以上のお得さを感じられる仕様だ。

拡張スロットはPCI Express 4.0 x16スロット、PCI Express 3.0 x16スロット(x4動作)の2本とシンプルだが、ビデオカードを1枚装着するぐらいであれば問題なく利用できる。

背面インターフェースは、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen1ポート×2、USB 2.0ポート×4、DisplayPort×1、HDMIポート×1、オーディオ出力×3、2.5GbEポート。

USBポート数は上位モデルに比べれば控えめだが、2つのUSB 3.2 Gen 2ポートはリドライバにより信号品質を高めるような配慮も目立つ。無線LANを利用できないといった価格なりのポイントはあるものの、PCとしての基本的な機能・性能はしっかり備わっていると言えるだろう。予算が限られている場合、同製品のようにシンプルだが堅実なマザーボードを揃えつつ、なるべく高価なCPUやGPUを購入するような割り切り方も有効だ。

・B650M PG Riptide WiFi

実売価格2万9000円前後のAMD B650チップセット採用マザーボード。先に紹介している『B650M Pro RS』とは、B650、Micro-ATXフォームファクターなど共通点も多いが、こちらの方が製品のグレードは上位で、より拡張性に優れる。

VRM部に50A対応のDr.MOSを使用している点はB650M Pro RSと変わらないが、フェーズ数は12+2+1フェーズで、合計15フェーズにまで増加している。基本的にはB650M Pro RSを使っても問題が出るわけではないが、Micro-ATXサイズのマザーボードでハイエンドCPUを扱いたいのであればこちらの方が安定感はある。

メモリースロットは4本で、対応メモリーがDDR5-7200(最大256GB)である点は共通だ。M.2スロットは合計2つで、うち1つがPCI Express 5.0 x4駆動に対応するBlazing M.2 ソケット、PCI Express 4.0 x4駆動に対応するハイパー M.2 ソケット。M.2スロットの数は『B650M Pro RS』のほうが多く、全面的な上位互換とはなっていない点には留意すべきだろう。また、ハイパー M.2 ソケットにはヒートシンクが装備されていない。なお、SATA 3.0ポートは4つまで利用可能だ。

一方で、拡張スロットはPCI Express 4.0 x16スロット、PCI Express 4.0 x16スロット(x4動作)に加え、2つのPCI Express 3.0 x1スロットを用意する。x1スロットも含め多くの拡張カードを利用したい場合は魅力的な選択肢と言える。

背面インターフェースは、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen1ポート×2、USB 2.0ポート×4、DisplayPort×1、HDMIポート×1、オーディオ出力×3、2.5GbEポート、無線LAN用アンテナポート。USBポートの構成は『B650M Pro RS』とほぼ同じだが、Wi-Fi 6Eによる無線LAN通信に対応しているのが大きな違いと言えそうだ。

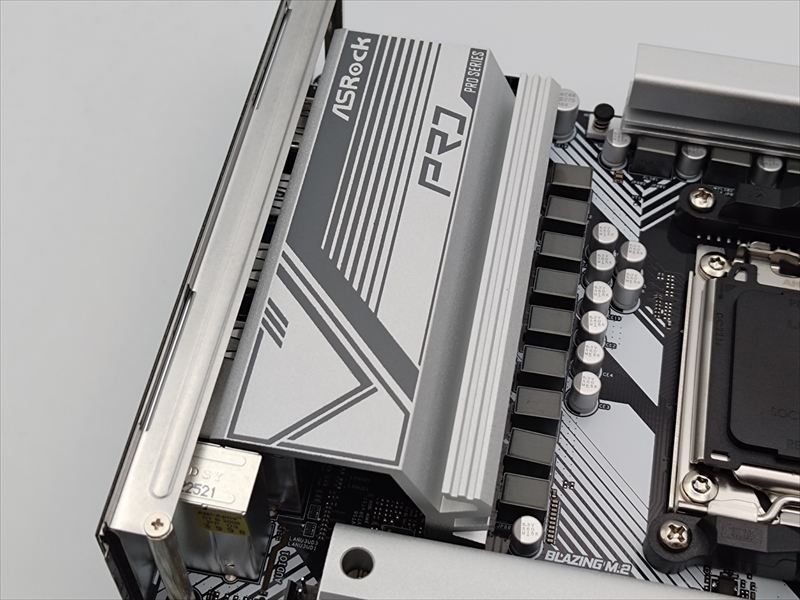

・B760 Pro RS WiFi

B760 Pro RS WiFiは、Wi-Fi無線通信機能を搭載しながら実売価格2万円前後と、コストパフォーマンスに優れるIntel B760チップセット搭載マザーボードだ。

フォームファクターはATXで、フェーズ数は10+1+1の合計12フェーズと通常の運用には十分な構成。また、Vcoreフェーズおよび内蔵GPU用のVCCGTフェーズに50A対応のDr.MOSを使用する。

メモリースロットは4本、対応メモリーはDDR5-7200(最大256GB)まで。計3つのM.2スロットを備えており、うち最上段(M2_1)と最下段(M2_3)がPCI Express 4.0 x4駆動に対応するハイパーM.2ソケット、中段スロットはPCI Express 4.0 x2駆動のM.2ソケットだ。このうち、ヒートシンクが装備されているのは最上段スロットのみとなる。そのほか、SATA 3.0ポートも4つ利用可能だ。拡張スロットはPCI Express 5.0 x16スロット、PCI Express 4.0 x16スロット(x4動作)、PCI Express 3.0 x16スロット(x1動作)PCI Express 3.0 x1スロットを用意する。

背面インターフェースは、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen1ポート×4、USB 2.0ポート×2、DisplayPort×1、HDMIポート×1、オーディオ出力×3、2.5GbEポート、無線LAN用アンテナポート。比較的安価なこともありUSBポートの数自体は控えめだが、Wi-Fi 6E無線通信を利用できるのは大きい。

・Z790 Nova WiFi

Intel Z790チップセット採用のフラッグシップATXマザーボード。実売価格こそ5万円超えと高価だが、そのぶん拡張性・機能性が非常に高いモデルだ。多機能かつ長期に渡って使いやすいPCを組むならうってつけの製品だろう。

20+1+1フェーズの合計22フェーズと、極めて堅牢なCPU電源回路が特徴。Vcoreフェーズおよび内蔵GPU用のVCCGTフェーズには90A対応のSPSを採用しており、ハイエンドCPUの利用を考えているユーザーにもすすめやすい。メモリースロットは4本、対応メモリーはDDR5-8000(最大256GB)までサポートをうたう。

ストレージの搭載可能数も多く、最大6つのM.2スロットを同時に利用できる。PCI Express 5.0 x4駆動に対応するBlazing M.2ソケットに加え、PCI Express 4.0 x4駆動に対応する5つのHyper M.2ソケットを搭載しており、すべてのスロットが付属ヒートシンクでカバーされている点も万全だ。

さらに、SATA 3.0ポートを4つまで利用できる。拡張スロットはPCI Express 5.0 x16スロット、PCI Express 4.0 x16スロット(x4動作)、PCI Express 3.0 x1スロットの計3本で、Blazing M.2ソケットを利用した場合は5.0 x16スロットがx8駆動となる。排他こそないものの、目的に合わせて採用するM.2スロットを調整したいところだ。

背面インターフェースは、USB 3.2 Gen 2×2 Type-Cポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート×4、USB 3.2 Gen 1ポート×3、USB 2.0ポート×2、DisplayPort、HDMIポート、オーディオジャック×2、2.5GbEポート、光デジタル音声出力端子。フラッグシップだけあってUSBポートが非常に多く、周辺機器などを装着しやすいのは魅力だ。

また、CMOSクリアースイッチなど、自作ユーザーにとって便利なボタンが用意されているのもありがたい。現時点で利用環境を整えているユーザーは多くないと思うが、無線ネットワークが2×2 Wi-Fi 7接続に対応しているのも1つのポイントだろう。

コメント