文●松野将太

5月21日、PC・Xbox Series X|S向けアクションアドベンチャーゲーム『Senua’s Saga: Hellblade II』がリリースされた。日本国内では『ディーエムシー デビルメイクライ』の開発などで知られるスタジオ『Ninja Theory』(ニンジャセオリー)による作品で、精神疾患に関わる描写をメインテーマとすることで大きな反響を呼んだ『Hellblade: Senua’s Sacrifice』の続編でもある。

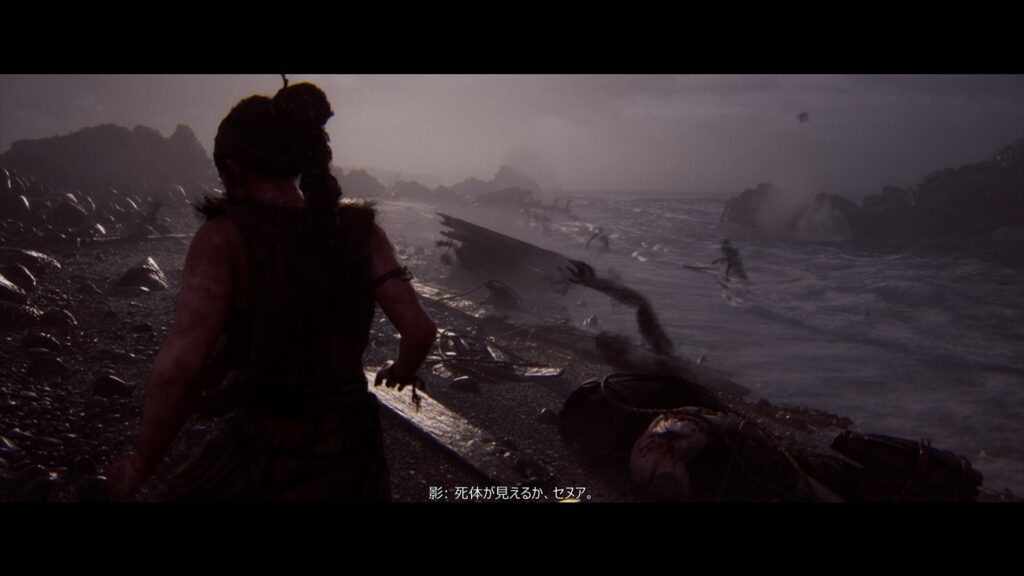

ゲームの舞台は10世紀、いわゆるヴァイキング時代の北欧。主人公のケルト人女戦士・セヌアは、奴隷として拉致され続ける人々を救うため、自らが奴隷に身をやつして奴隷船に乗り込むことで敵の本拠地(現在のアイスランド)に潜入しようとする。

アクシデントにより船が沈没し、必死の思いで陸地に辿り着いた彼女だが、奴隷商人だと思っていた男・トールゲシュトゥルにも何やら事情があることが仄めかされ、二人はさらに深刻な問題に巻き込まれていく……というのが本作の物語の簡単な導入だ。

さて、ストーリーはともかく、いきなり”精神疾患の描写をメインテーマとしている”と聞かされれば、なんとなく身構えてしまう人もいるであろうことは想像に難くない。実際、取り扱うには慎重さが求められるテーマでもあるし、何かボタンを掛け違おうものなら猛烈な批判にさらされる可能性も考えられる。

それでもNinja Theoryがこのような作品を世に送りだせる理由は、物語とテーマ性へのこだわりはもちろん、同社が提唱した独自性の高いビジネスモデルとも無関係ではない。ユニークなシリーズが生まれた経緯を理解する助けになると思うので、最初に簡単に解説しておこう。

もともとNinja Theoryはインディー系の開発スタジオで、主に大手パブリッシャーと協力しつつ、AAA級タイトルの開発に注力するスタイルを取っていた。

先に挙げたカプコンの『ディーエムシー デビルメイクライ』はもちろん、ソニー・コンピュータエンタテインメント(現SIE)のパブリッシングによる『Heavenly Sword ~ヘブンリーソード』、バンダイナムコゲームスの『ENSLAVED ~ODYSSEY TO THE WEST~』など、他にも複数のパブリッシャーとタッグを組み、代表作を生み出している。

一方で、このような開発スタイルはスタジオを安定的に維持できる反面、その時々のパブリッシャーからのクリエイティブに対する干渉を拒否しにくい。パブリッシャーは規模が大きくなるほど保守的になりがちで、時には作品の創造性・機能性が阻害されることもあるだろう。

そのような経験もあって、同社はパブリッシャーに頼らず、あくまで創造性に溢れるゲームを世に送り出すことを優先するためのプロジェクトを検討しはじめることになる。

結果として生まれたのが、”AAA級タイトル並みのクオリティーを保ったまま全体の製作コストを抑え、インディーとして独立したゲームをリリースする”ことを目指すビジネスモデル”Independent AAA”だ。

この方向性が実現できれば、インディーらしい挑戦的な題材で高品質なゲームを製作できる……のは当然そうなのだが、言い換えれば、限られた予算の中で高いクオリティーを確保しなければならないとも言える。一見、かなり厳しいチャレンジのようにも思えるだろう。

しかし、実際にこのスタイルで2017年に販売された『Hellblade: Senua’s Sacrifice』は、ボリュームこそコンパクトにまとまっていたものの、精神医学の専門家や精神疾患の経験者と協力して再現された独特の描写、AAA級タイトルにも負けないビジュアル面の品質などから市場で高く評価され、商業的にも成功した。

Ninja Theoryは2024年現在『Xbox Game Studios』の一部になっており、当時とは少し状況が変わっているものの、挑戦的な題材を引き継いだ続編『Senua’s Saga: Hellblade II』が製作できたのも、第一作の成功という実績があってのことではないだろうか。

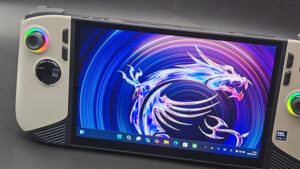

今回の『Senua’s Saga: Hellblade II』についても、基本的にはIndependent AAAの方向性を引き継ぎ、ボリュームを絞った高品質なゲームに仕上がっている。一本道でストーリーを見せることに注力しているという意味では、いわゆる”映画的なゲーム”に分類されるだろう。ちょっとしたコレクション要素を除けば、最短5~6時間程度でクリアまでたどり着ける。

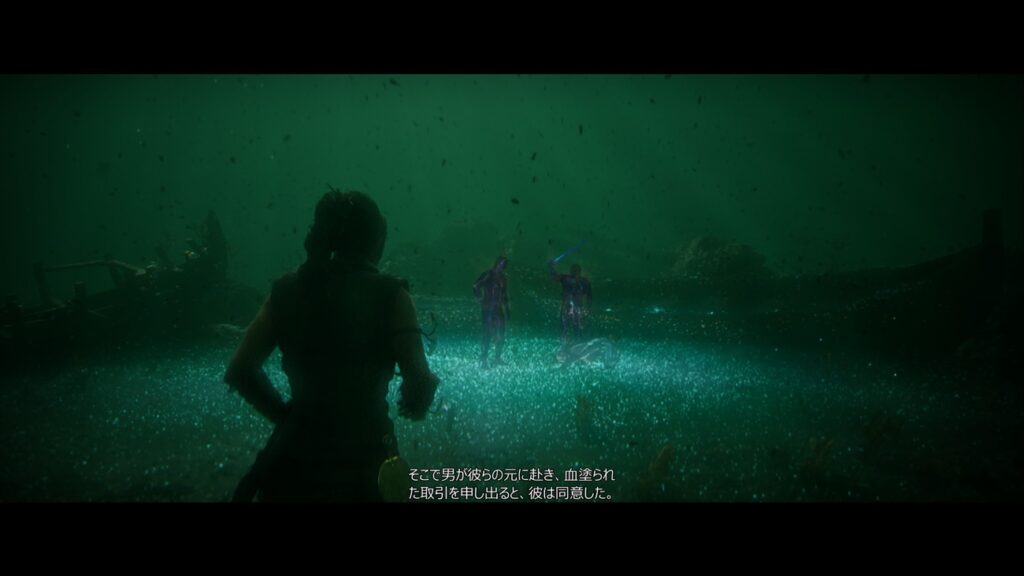

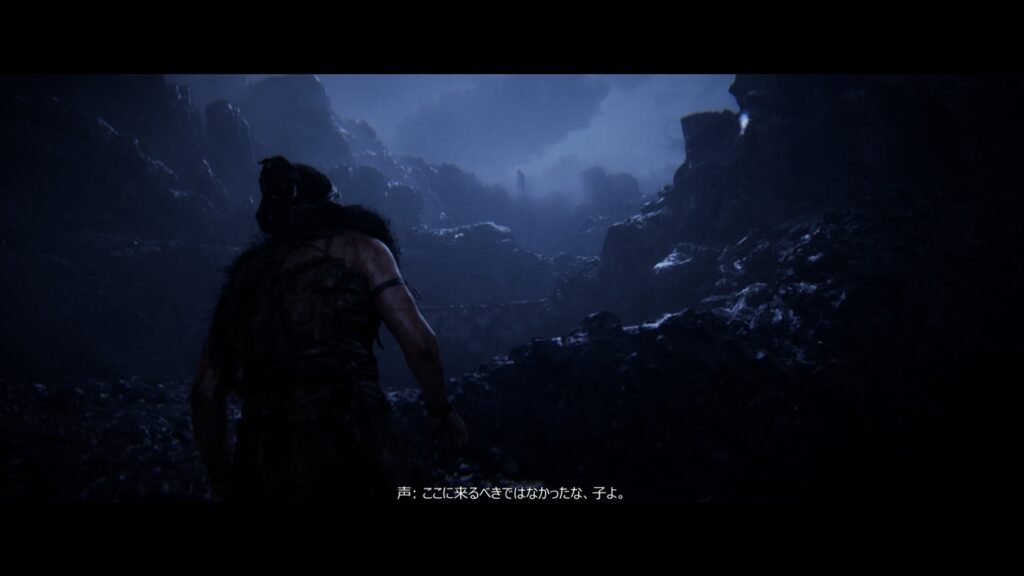

本作の特筆すべき部分は、やはりストーリー体験の濃密さを支えるオーディオ・ビジュアル表現と言える。先に述べた通り、主人公のセヌアは精神疾患を患っており、常に「エリーニュス」と呼ばれる内なる声(=幻聴)やイメージの世界への唐突な移行(幻覚)といった症状に悩まされている。

プレイヤーはセヌアとして、常に複数の声が自分に囁きかけ、少し油断すれば瞬く間にどこか別の空間に引きずり込まれるような不安定な状態を追体験することになるわけだ。実際にプレイしてみると、こういった独特の体験を生み出すことこそ本作の大きな狙いであることが分かってくる。

ゲーム開始時にはヘッドフォンの装着が推奨されるが、それもそのはず。未プレイの人には想像しにくいかもしれないが、プレイ中はほとんど、左右から別々に囁きかけてくるエリーニュスの声を聴き続けることになる。声はセヌアの一挙手一投足に反応し、時にはポジティブな、また時にはネガティブなフィードバックを返してくる。

先に述べた通り、こうした幻聴の表現は実際に精神疾患を体験した人、あるいは精神疾患の研究者からの監修を受けているそうで、そのリアルさについては折り紙付きだ。

また、セヌアは過去の恋人の死や家族との軋轢から大きな心的外傷を負っており、時にはそのような体験にまつわる声や幻視が彼女を追いつめる。戦士として迫り来る脅威に抗うかたわら、自分の内にある傷とも戦わなければならない、ということだ。

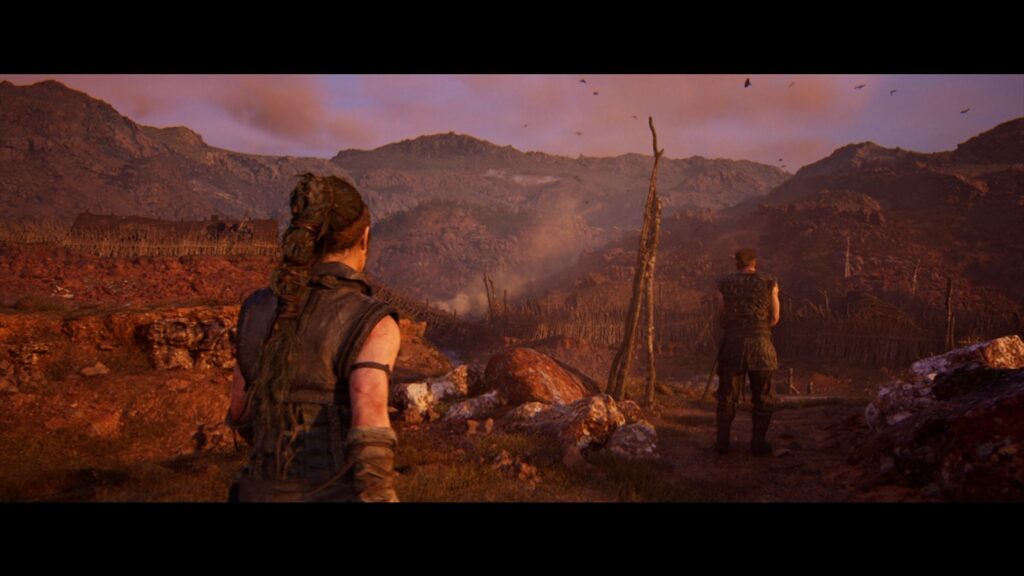

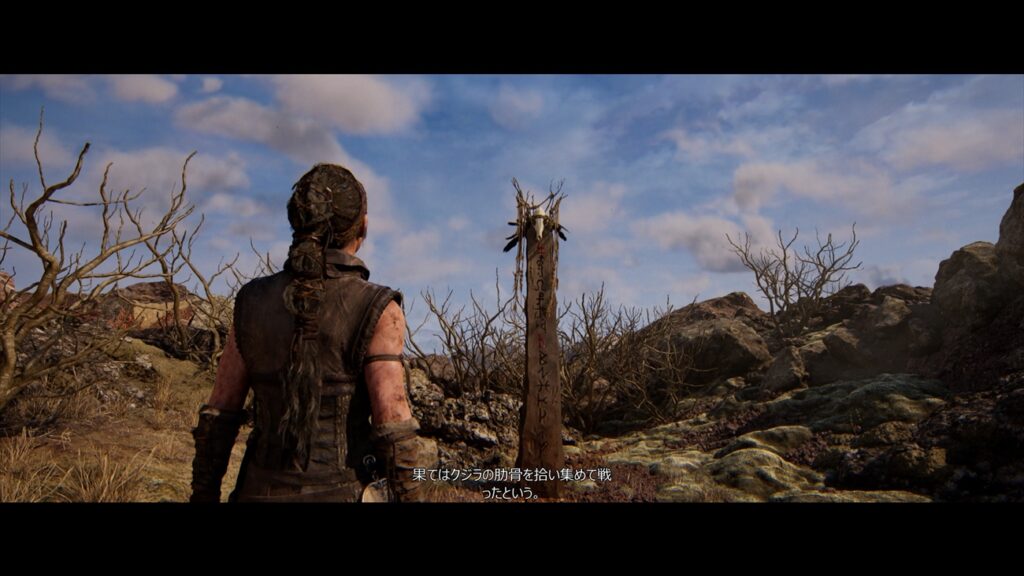

過酷な境遇に身を置くセヌアの旅には陰鬱さも付きまとうが、時にハッとするほど美しいビジュアルが登場するのもシリーズの魅力と言える。

いくつかのスクリーンショットを見てもらえば分かると思うが、再現された10世紀のアイスランドの実在の土地や、現実なのか幻覚なのかも分からないような幻想的な景色まで、目を惹くシーンは非常に多い。

クオリティーはまさに大手メーカーの大作を思わせるもので、多くのAAA級タイトルに携わってきたスタジオの自力の高さがうかがえるものと言っていいだろう。ムービーシーンに関しても、特にフェイシャルキャプチャーを活用したキャラクターの表情表現の豊かさは一見の価値がある。

ゲームの操作や謎解きは説明の不親切さはあるが、ルールさえ理解すればシンプルに進められる印象を受けた。ただし、1対1の敵との戦闘シーンでは、アクションゲームらしい攻撃・防御・回避といった動作が求められるので、人によっては少し苦労するかもしれない。

まず防御や回避で攻撃を凌いでから攻撃する、一方的に攻撃できる「フォーカス」は厄介な敵まで温存するのがオススメだ。

注意点として、1作目の『Hellblade: Senua’s Sacrifice』より販売価格が大幅に上昇していることは無視しにくい問題かもしれない。

『Senua’s Saga: Hellblade II』の価格は7040円で、約3000円ほどだった『Hellblade: Senua’s Sacrifice』よりも2倍以上値上がっており、一般的なゲームのボリュームから考えると少し高価に思える。

とはいえ、セヌアの精神や肉体を通して、”自分を脅かすものにどう向き合うか”が描かれていく『Senua’s Saga: Hellblade II』という作品そのものが魅力的なのは間違いない。本作からプレイしても物語が理解できるような配慮はあるが、気になる人はまず第1作をプレイしてから購入を検討するのもいいだろう。

コメント