文●いちえもん 編集●ハッチ

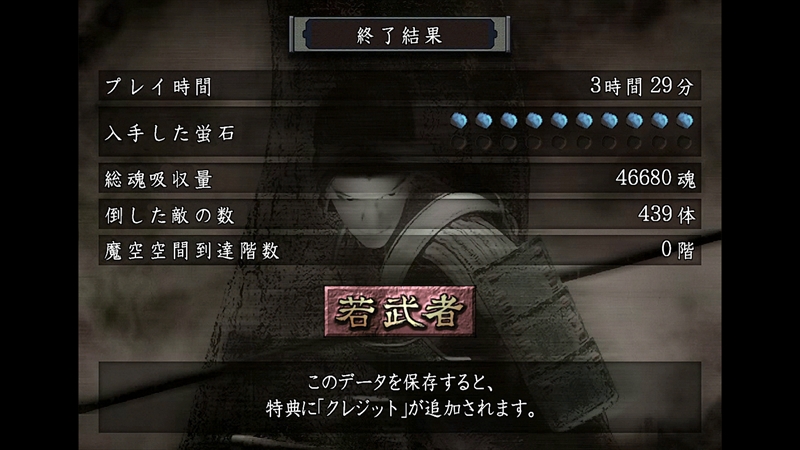

『鬼武者(2001年)』と『鬼武者2(2002年)』は、筆者が幼い頃にプレイした思い出のゲームだ。第1作は小学生、第2作は中学生の頃にプレイしたわけだが、どちらも20年以上も前のゲームという事実に驚いている。いやはや、時の流れは早すぎると言わざるを得ない。

令和を迎えてから、名作ゲームのリマスター版が続々と発売されるようになった。そのなかでも、筆者にとってうれしかったニュースは鬼武者のリマスター化だ。第1作のリマスター版は2018年12月20日に、第2作のリマスター版は2025年5月23日に発売された。鬼武者の第1作と第2作が、まさか令和の時代に復活するとは夢にも思わなかった。

先日、鬼武者2のリマスター版が発売された折に、「久しぶりに幻魔をバッサリしてぇなぁ……」という郷愁めいた気持ちが急に芽生え、『鬼武者1+2 パック』を購入した。第1作と第2作がセットになったものだ。

そんなわけで、本稿では鬼武者シリーズの思い出を振り返りつつ、リマスター版の魅力を語っていきたい。レビューというよりもコラムに近いため、ゆる~い気持ちで本稿を一読していただければ幸いだ。

困難に立ち向かうことの大切さを教えてくれた『鬼武者』

第1作の鬼武者をプレイした時期は2001年半ばぐらいで、当時の筆者は小学6年生。兄とお年玉を折半してPlayStation 2を購入したばかりだった。もう少し我慢していれば初代Xboxを購入できたわけだが、まぁよしとしよう。

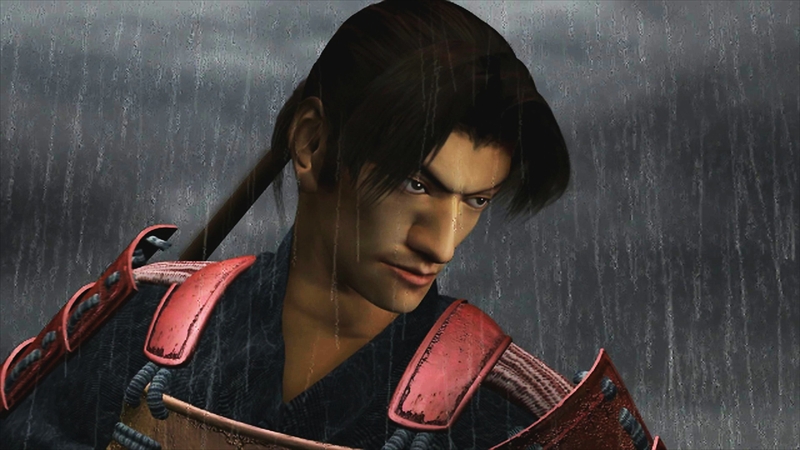

鬼武者を購入した決め手は、(当時の感覚としては)実写レベルのCGと人気俳優の金城武が出演していたからだった。ミーハーだった筆者は迫力満点の映像にすっかり魅入られ、残ったお年玉で本作を購入した次第だ。

鬼武者は、いうなれば戦国時代版『バイオハザード』だ。ホラー要素は皆無だが、固定カメラやラジコン操作、リソース管理、謎解きはバイオハザードを踏襲している。

だが、バイオハザードとの決定的な違いは、刀で敵をバッサリ斬る爽快感。「バサッ!」という斬る音と「一閃」という一撃必殺技が気持ちよくて、斬って斬って斬りまくる醍醐味に心を打たれたものだった。

また、金城武演じる明智左馬介も記憶に残っている。本人の再現度があまりに高かったため、筆者は「すげぇ! 金城武にそっくりじゃん!」とはしゃいでいた気がする。

ただ筆者の実力が足りなかったせいか、鬼武者は「普通(Normal)」の難易度でも難しいと感じてしまった。固定カメラのせいで敵との距離感がわかりにくかったり、敵の攻撃を防ぐタイミングが掴めなかったりと、苦労を強いられた記憶しかない。

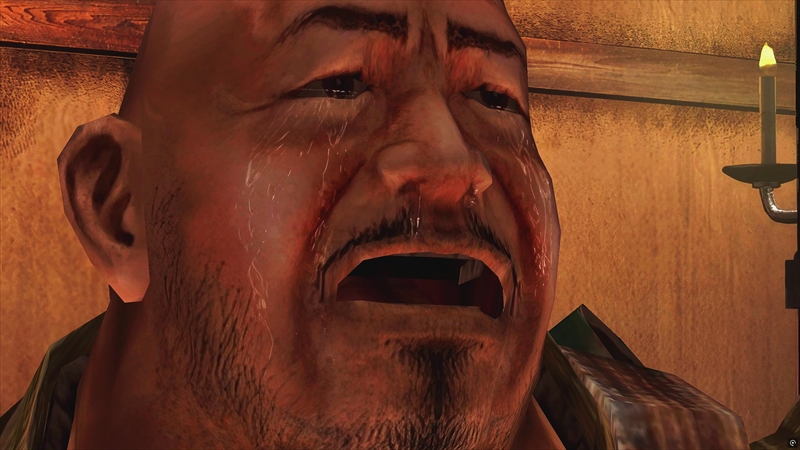

そのうえ大量に出現する敵やボス、時間制限ありの謎解きなどもシビアで、幼い筆者はわーわー泣きながらプレイしたものだった。

三十を過ぎた現在は、ゲームでフラストがたまっても泣くことはせず、「チっ、××が……」と陰湿な舌打ちで堪えるようにしている。ふっ、成長したものだな……。

オリジナル版の鬼武者は最初から難易度を設定できず、数回のゲームオーバーでやっと「易しい(Easy)」に変更できる仕様になっていた。そのため、最初は否が応でも普通の難易度でプレイしなければならなかったのだ。

しかし、筆者はあきらめたくない気持ちでいっぱいだった。普通の難易度でなんとしてもクリアしたい。1日1時間ルールに縛られているなか、悔し涙が枯れるまで必死に鬼武者をプレイした。

鬼武者を購入してから数か月が経ち、やっとの思いでラスボスを撃破。エンディング画面が流れたときは鳥肌が立ち、その後「よっしゃぁ!」と全力でガッツポーズをしていた。クリアした達成感とテレビ画面に映っていた筆者の笑顔は、いまでも忘れられない。

そんな鬼武者は、困難に立ち向かう大切さを教えてくれた貴重なゲームだった。もし小学生のときに本作をプレイしていなかったら、筆者はどんな人間になっていただろうか……。

名優・松田優作を知るきっかけになった『鬼武者2』

筆者が中学校に入学してから数日後、なけなしのお小遣いで鬼武者2を購入した。学ランを着て登校することと英語の「d」と「b」の違いに慣れず、不満が少々たまっていた時期だった。幻魔たちをバッサバッサと斬り倒せば憂さ晴らしができるに違いない、それが購入の決め手である。

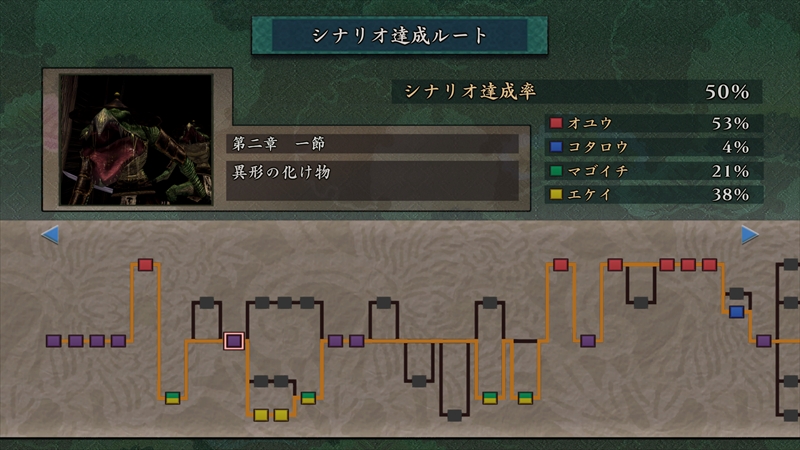

鬼武者2は、主人公の柳生十兵衛が織田信長に復讐する冒険譚を描いている。遊びの部分が改善されているため、快適度抜群のバッサリを体験できた。なにより、理不尽な謎解きが排除された点は評価に値する。前作よりも遊びやすい印象しかなかった。

また、仲間たちと交流するアドベンチャー要素や分岐するイベント、各種ミニゲームなど、遊びごたえのある要素も魅力。すっきり爽快のチャンバラも含めて、周回プレイをする価値は十二分と言える。

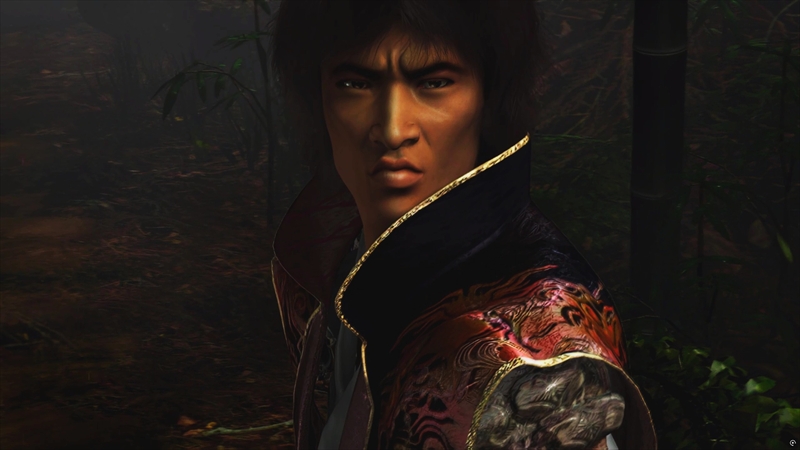

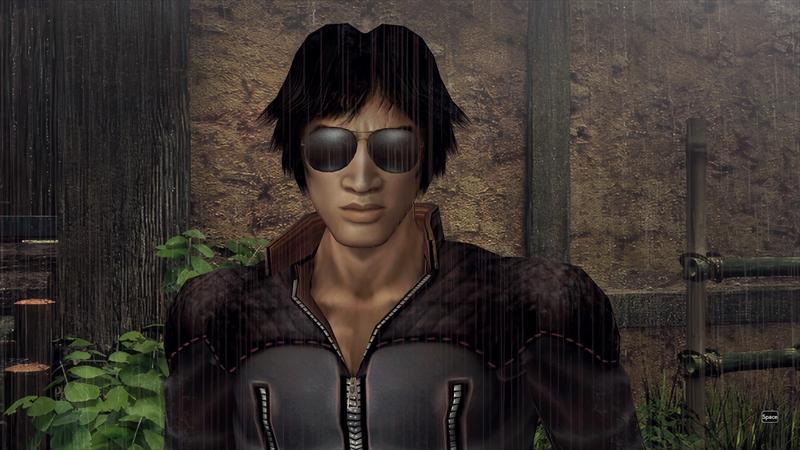

さて、鬼武者2の思い出としては、柳生十兵衛を演じた”松田優作”との出会いが挙げられる。世代の都合上、当時の筆者は彼のことをよく知らなかった。親に教えてもらってなんとなく理解はしたものの、名優と呼ばれる所以は知らずじまいだった。筆者が昭和世代だったら、「松田優作、渋いねぇ……」という感動を味わえたのかもしれない。

松田優作は1989年に他界していたため、柳生十兵衛を演じたのは本人ではない。本人の顔をキャプチャーしてキャラクターを作り、ものまねタレントが演じていた。それでも本人に匹敵するほどの再現度で、たまたまゲーム映像を見ていた親が「ええっ、松田優作っ?!」と驚くほどだった。

筆者が松田優作の魅力に気づいたのは、大学生の頃だった。『蘇る金狼』や『探偵物語』『ブラック・レイン』などの作品を近所のTSUTAYAでレンタルし、映画好きの友人と鑑賞した覚えがある。松田優作のダンディズムは時代関係なくカッコよく、憧憬の念を抱いた。

彼の魅力を知ったうえで鬼武者2のリマスター版をプレイしたら、ようやく「松田優作、渋いねぇ……」という感動を味わうことができた。まさしく、「大人になってからわかること」の例に当てはまるだろう。

当時の思い出がよみがえって感動したリマスター版

鬼武者の第1作と第2作の思い出話はこれぐらいにして、ここからはリマスター版の魅力について語らせていただく。

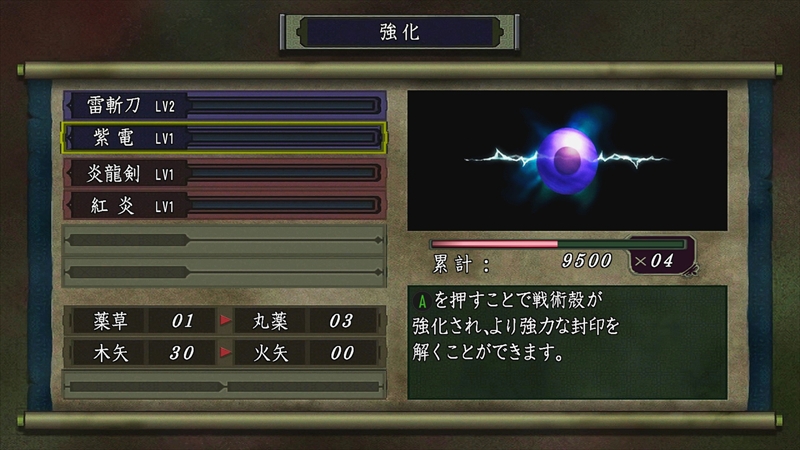

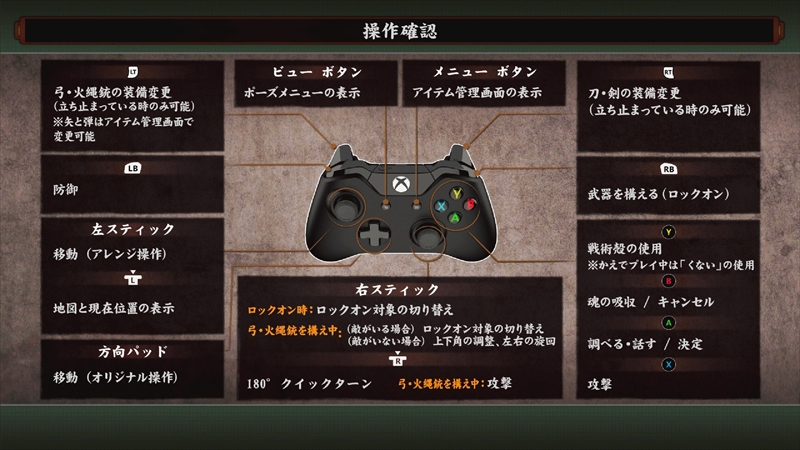

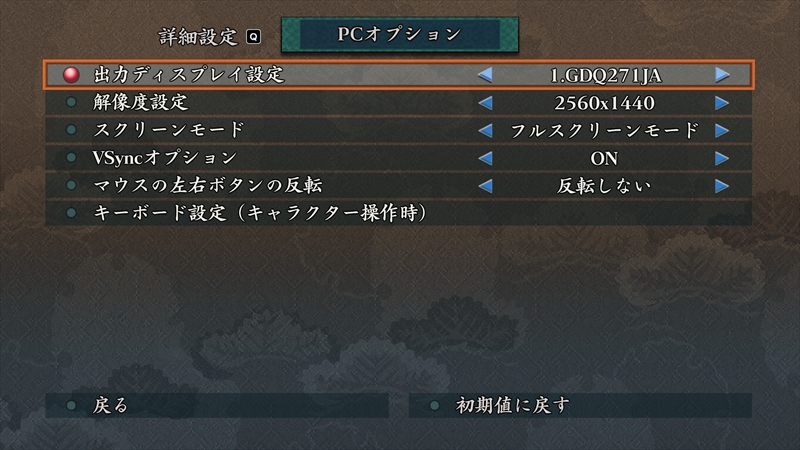

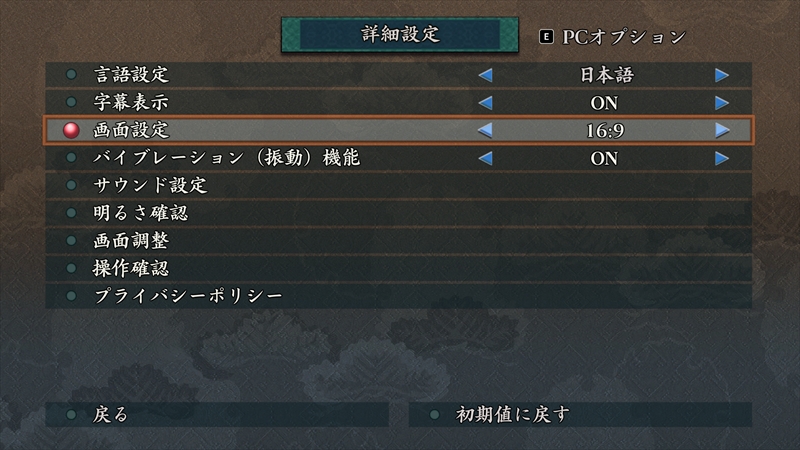

リマスター版は高画質化や画面比率の設定、操作性の改善など、オリジナル版よりも遊びやすさが向上していることが主な特徴だ。

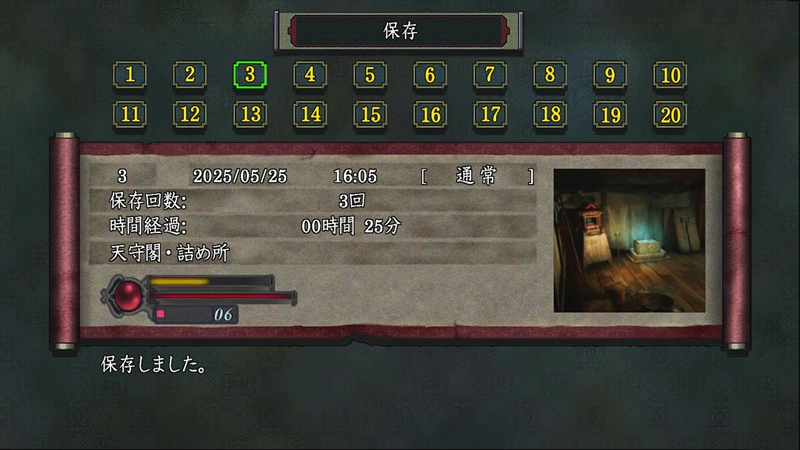

リマスター版の第1作は難易度設定と新たな日本語ボイスが、第2作は新難易度やミニゲーム、オートセーブ機能、カットシーンのスキップ機能などが実装されている。

何より、鬼武者シリーズの名作を現世代のゲームハードで遊べるようになった点も、リマスター版の恩恵というべきだろう。本シリーズをもう一度遊ぶために、実家からPlayStation 2を掘り起こす必要もなければ、中古のPlayStation 2を買う必要もないのだ。

思い出の場所へ帰る手間が減ったと思えば、リマスター版の恩恵はありがたいと感じられる。鬼武者ファンの多くは「ありがとう!」と思っているのではないだろうか。もちろん、筆者もそのひとりである。

リマスター版の恩恵はもうひとつある。それは、美麗になった思い出の場所だ。美しく補正されているものの、鬼武者シリーズの光景はオリジナル版のまま。名作の良さがそのまま残されているため、久々に鬼武者をプレイしたら、強烈な懐かしさに襲われてしまった。

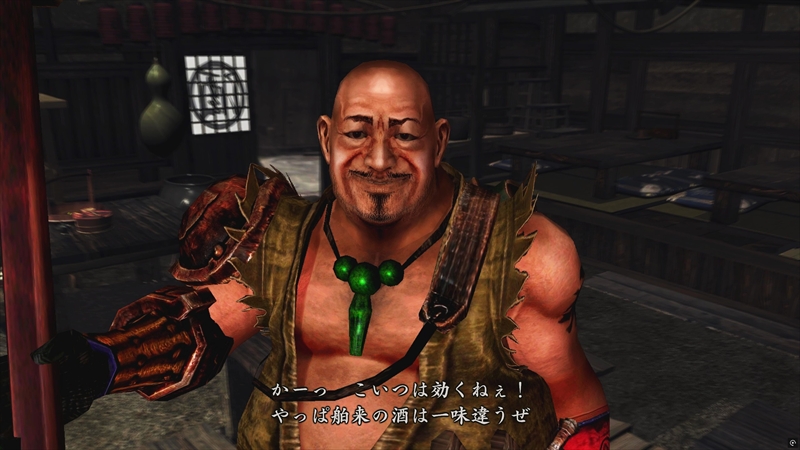

同時に、帰省したような高揚感を味わうこともでき、筆者が涙もろい人間だったら思わず号泣していたかもしれない。まるで、鬼武者2に登場するエケイ(安国寺恵瓊)のように。

ちなみに、鬼武者の第1作をリアルタイムでプレイしたときは、エケイのようにわんわん泣いていた。

わがままをひとつ言わせてもらうと、オリジナル版とリマスター版の画質変更ができたら最高だった。ゲームプレイ中、新旧の画質をボタンひとつで切り替えられるというものだ。

画面比率はオリジナル版の「4:3」に変更できる(リマスター版の比率は16:9)が、おまけとしてオリジナル版の画質も追加してほしかった。リマスター版であっても、あえてPlayStation 2時代の画質で遊びたい人もいるかもしれないからだ(筆者だけかもしれないが……)。

カットシーンのスタッタリング(カクつき)も気になったが、リマスター版の出来は申し分ない。筆者は、遊びやすさが改善された状態で、オリジナル版と遜色ない面白さが味わえたことにとても満足している。改めて、第1作と第2作のセットを購入して正解だった。

まとめ:鬼武者1+2は令和の時代でも楽しめる名作だった

鬼武者シリーズは、筆者の人生に多少の影響をあたえたゲームのひとつだ。幼い頃に本作と出会っていなければ、”困難に立ち向かう勇気”と”松田優作という名優”を知らずに育っていたかもしれない。

大人になってから「鬼武者をもう一度やりたい」と思っていた矢先、リマスター版が登場したことは奇跡にほかならない。多くのファンは「待ってました!」と歓喜したのではないかと予想している。

鬼武者のリマスター版はオリジナル版と同じ内容だが、本来の面白さは色あせていなかった。迫力のあるオープニングも、チャンバラのバッサリ感も、謎解きも、カットシーンも、筆者がプレイした当時のままだ。オリジナル版の魅力をそのまま残してくれたことに感謝を述べたい。

2026年に発売されるシリーズ最新作に備えて、鬼武者1+2のリマスター版をぜひともプレイしてみてほしい。ラジコン操作や固定カメラに慣れる必要があるが、令和の時代でも楽しめるゲームであることは確かだ。鬼武者のバッサリ感がすっごく気持ちいいんだ、コレが……。

Character Samanosuke Akechi by ©Amuse/Fu Long Production,

©CAPCOM CO., LTD. 2001, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

Guest Creator:Takeshi Kaneshiro

©CAPCOM

ONIMUSHA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

コメント