ボタンの形状に工夫があるなど、使い勝手も◎

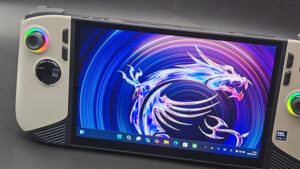

まずは外観を見ていこう。Claw A1Mは7インチディスプレイ搭載機としてはやや横幅があり、重量がある。675gはLCD版Steam Deckの669gよりも重い。ROG Allyが608g、ONEXFLYが590g、前面がガラス張りのAYANEO 2の680gよりも軽いが、7インチとしては重い部類だ。

その分、本体の手触りはしっかりしている。筆者は販売されているほぼすべてのゲーム機型PCを触ってきたが、今まで見て来たなかでは、最も頑丈そうといった印象だ。カラーはブラックで、正面のボディーには、わずかながらザラっとしたシボ加工が施され、つやつやしたボディーの製品よりは、指紋が目立ちにくい。

アナログスティックは摩擦や劣化が起こりにくく、ドリフト現象が発生しづらいホールエフェクト式センサーを採用。LRボタンに左右のトリガーボタンに加え、背面の左右にもマクロボタン(M1/M2)を備える。

正面には十字キー、XYABボタンに加え、セレクト(View)ボタンや、後述する同社独自のシステム管理ソフトを呼び出すMSI Center Mボタン、スタートボタンに、クイックセッティングボタンと、ゲーム機型PCとしては標準的な機能を搭載する。

ディスプレイの輝度は非公開だが、ROG Allyと比較したところ太陽光下の視認性は、ややClaw A1Mの方が上の印象。ディスプレイの表示は、ROG Allyがやや青みが強いところ、Claw A1Mは暖色の方が強いといった感じだ。

2基のファンと複数のヒートパイプを搭載し、肉抜きされた背面の広い範囲で効率よく排熱する「ハイパーフロー強冷クーラー」を備える。バッテリーは53Whrで公称ゲームプレイ時間2時間、4K動画の連続再生最大7時間を実現している。

USB接続はUSB Type-CポートのThunderbolt 4(40Gbps)のみ行なえる。ポート数はROG Allyと同じ(厳密に言うと独自のROG XG Mobile接続ポートがあるが汎用性はない)のため、長らく使われてきたUSB Type-AのUSBメモリーやマウス、キーボードといった周辺機器は直接接続できない。

ただし、ROG AllyはUSB 3.2 Gen 2 Type-C(10Gbps)であって、Thunderbolt 4には対応していないため、速度はClaw A1Mの方が圧倒的に速い。また、対応するUSBハブを介して、最大2台のディスプレイに4K 60Hzで出力できる。

USB Type-Aの周辺機器を接続するには、USB変換アダプターやUSBハブを使うことになるが、Claw A1Mは給電もこのポートのみで行うため、給電可能なUSBハブでないと、給電しながら使えない点は注意。また、ROG Allyと同じくマイクロSDカードスロットは備える。

LRボタンはフラットではなく山なりの形状。トリガーボタンとの段差は少ないものの、LRボタンが山なりの形状のため指の感覚で分かり易い。トリガーボタンもやや凹みがあり、指へのフィット感は高い。ただ、筆者は手が小さい方なのでグリップがやや大きく感じ、操作性が窮屈に感じたので、手の小さい人は展示されている量販店などで、事前に触って確認した方が良いだろう。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 前回の記事:https://leveluplogy.jp/archives/2906 […]

[…] ●「MSI Claw A1M」(デバイス紹介編)…2024年5月10日公開 […]