文●ハッチ

ゲームプレイ環境は多様化している

近年、ゲーム機型PCが登場するなど、ゲームプレイ環境の選択肢が増えている。eスポーツの登場により、国内でもPCでゲームをプレイする人口も増えたことで、多様化しているといった側面もある。

しかしながら、自分でパソコン(PC)を自作する人や、PCゲームをプレイするために、PCの性能を自分で調べるなどして、ある程度知識を持っている人ばかりではない。そのため、ゲーム機でゲームをプレイすることと、PCでゲームをプレイする違いや、メリット&デメリットを理解していない人も多い。

海外では、ゲームをプレイするのは最初からPCという人も多いなか、日本は任天堂のファミリーコンピューターがヒットしたことで、初めてゲームをプレイしたのはゲーム機で、といった人が多い。そのために、PCでゲームをプレイするための前提条件、といったものを意識していない人が多いのだと思われる。

では、実際にゲーム機とPCでは、どんな違いがあるのかを簡単に解説したい。

PCでは推奨環境以上で快適にプレイ

ゲーム機やPCは、あらゆる装置・回路を制御、データの演算などを行う頭脳とも言うべきCPU(Central Processing Unit)と、映像を出力するための GPU(Graphics Processing Unit)、データを一時的に保存するメモリー、システムやファイルなどを保管するHDDやSSDといったストレージなどで構成される。

簡単に言えば、いろんなパーツの組み合わせにより、性能が決まるという訳だ。ゲーム機はPlayStation 5(PS5)やNintendo Switchなど、機種によってその性能は一定だ。PS5など一部ゲーム機は、ストレージを後で追加して容量を増やせるものもあるが、基本的には新型機が発売されるまで、性能が変わることはない(厳密に言うと、ソフトウェアバージョンによって機能や性能が変わることもある)。

そのため、ゲーム機はそのゲーム機用のゲーム(PS5ならPS5版のゲーム)なら、快適に遊べる保証がされている。PCやスマホのゲームは、公開されている推奨環境以上でないと快適ではないので、ユーザー側がその環境を用意する必要がる、といった違いがある。

ゆえに、ゲーム機でゲームが快適にプレイできないのは、ユーザー側ではどうすることもできないため、メーカー対応を待つ必要がある。一方で、PCやスマホ用のゲームは、一部のシステム上のトラブル以外、性能不足に関してはユーザー側に委ねられていて、より性能の高いPCやスマホを用意すれば快適に遊べるようになる、という訳だ。

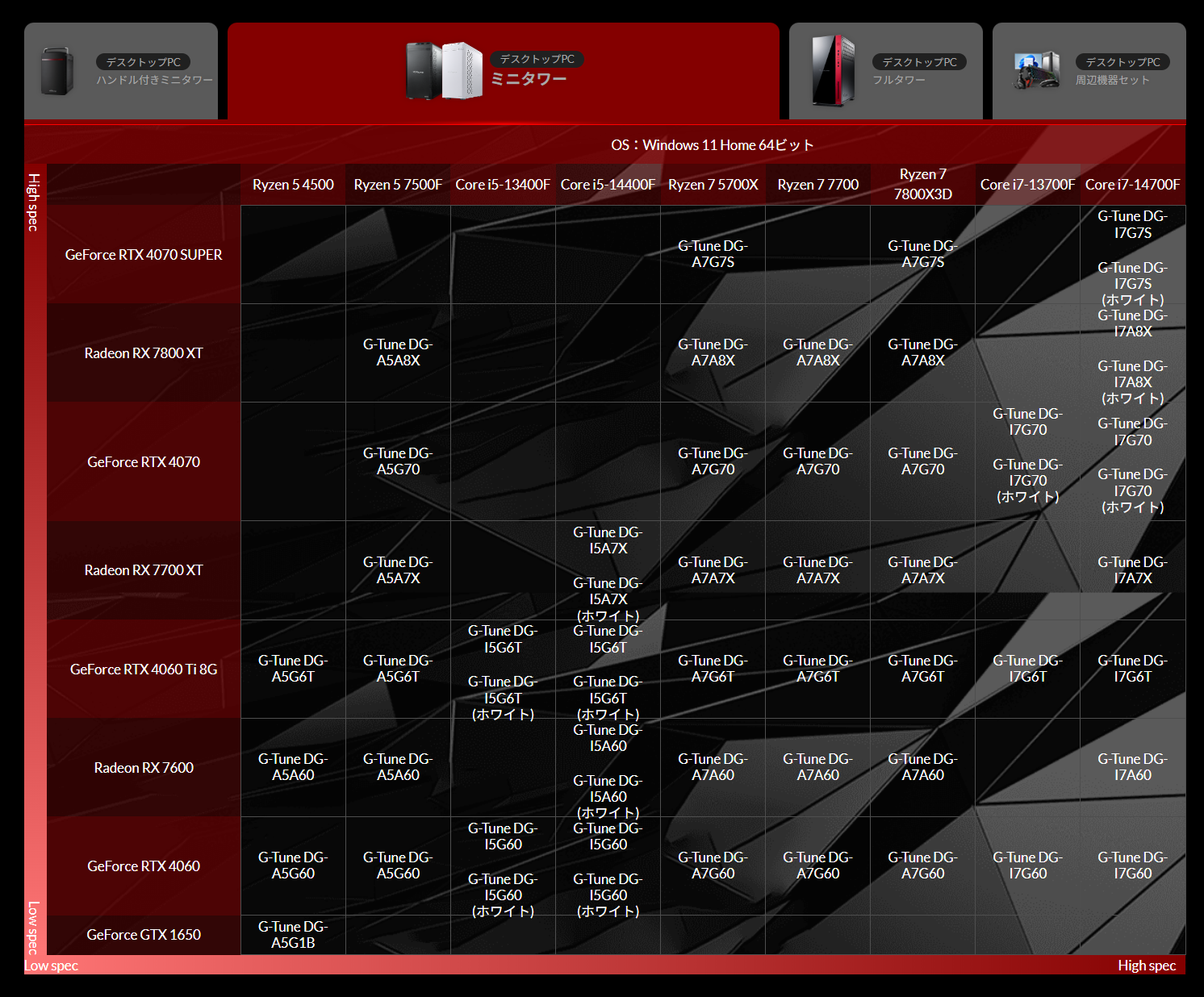

一方で、PCはメーカーや機種によって種類が豊富で、性能はその機種によって異なる。そのため、PCでゲームをする際は、自分がプレイしたいゲームがどの程度の性能があれば快適にプレイできるのか確認し、それに合ったPCを自分で用意する必要がある。

たとえば、世界最大規模のPCゲームプラットフォームの「Steam」では、ゲームごとのページに以下のように推奨環境が、システム要件として示されている。

メーカーによって異なる場合もあるが、基本的にシステム要件とは、画質設定がデフォルトで、解像度がフルHD(1920×1080ドット)で、30または60fps以上できちんと動作する確認を行った、というものになる。

では、実際にどうやってPCを選べば良いのだろうか。

理由を語ると長くなるので割愛するが、メモリーに関してはゲーム用を謳うPCなら基本が16GB。ハイエンドでゲームをしながら実況配信や録画もするなら32GBとなっている。それ以上は、よりクリエイティブな作業を行う以外に必要がない。

そのため、基本ゲーム用として考えた場合、CPUとGPUを備えたビデオカード(またはグラフィックスボードなど)と呼ばれる性能の組み合わせが重要となる。

と、このように自分のプレイしたいゲームの推奨環境を確認し、そのスペックと同等以上の性能のPCがあれば、PCゲームが快適に遊べる。

PCでゲームをプレイするメリットは汎用性の高さ

では、PCでゲームをプレイするメリットはどこにあるのだろうか。筆者はそれは汎用性の高さだと考える。ゲーム機は、前述したように性能が基本変わらない。一方で、PCは種類が豊富で、より高い性能の製品であれば、現行のゲーム機以上の高解像度、高フレームレートでゲームがプレイできる。

近年はゲーム機でも解像度とフレームレートという言葉が使われるため、知っている人もいると思うが、解像度とは映像を表示するドットと呼ばれる粒の数で、より高密度なほど映像がシャープで見栄えが良くなる。

フレームレートは1秒間に表示されるフレーム(コマ)の数。パラパラ漫画を想像歯て貰えればわかり易いと思うが、よりフレーム数が多いほど、映像が滑らかになる。

また、ややPCの性能が足らないと感じた時、ゲーム機であれば新型を待つしかないが。しかし、ノート型ではない箱型ケースにパーツを組み込む、いわゆるデスクトップ型のPCであれば、パーツの変更や増設をし、性能を手早く向上させられる。

ゲームのためにPCを用意するかは自分次第

ゲーム機とPCの違いは、今回紹介した以上にもいろいろある。たとえば、最近はゲーム機でも簡単な動画編集やアップロードができるが、いろんなソフトウェアやウェブサービスを使い、より高度な動画を編集したり、ゲーム以外の動画&音楽視聴、ビジネスで使ったりと、PCの用途は幅広い。

ただ、筆者は何もPCでのゲームを推奨し、ゲーム機不要論を唱えたいのではない。あくまでゲームをプレイするだけなら、シンプルにゲームプレイに特化したゲーム機の方が、ストレスなくゲームに集中できるのは明確だ。

しかしながら、ゲーム機文化が根強い日本国内においては、PCでゲームをプレイするメリットが希薄で、いざPCでしかプレイできないゲームをプレイする際に、推奨環境以上でないと快適にプレイできない、といった前提条件を意識していない人が、取材やSNSの書き込みで思った以上に多いと感じている。

それは、何もPCに限ったことではなく、スマートフォン(スマホ)でも同じだ。今回はできるだけ難しく、長くならないようごく限られた違いのみを解説したが、ゲーム機にもCPUとGPUは搭載されていて、その性能の違いにより、PS5版は快適にプレイできるが、Nitendo Switch版はやや快適ではない、といったゲームも存在する。

さらに、同じCPUとGPUを搭載しているが、筐体の素材による発熱効率が異なったり、細かなメーカー側のシステム調整によっても、PCやスマホの性能は変わってくる。そのため、IT系のメディアは、一定条件を設けて性能を検証している。

とはいえ、別に自分でその性能の違いを細かく理解し、メディアのデータを確認して、PCやスマホを選ぶ必要はない。PCやスマホのゲームは、推奨環境以上で遊ぶ必要があるとだけ理解したうえで、自分より詳しいショップ店員や友人、メディアなどがオススメする製品を選んで購入しよう。

同じゲーム機を複数持つユーザーは稀だが、普段使いのPCに加えて、冒頭に紹介したようなゲーム機型のPCを持っていれば、SteamなどのPCプラットフォームを使って、同じアカウントでどちらのPCでもゲームをプレイする、リモートプレイで快適にハイエンドなPCゲームをゲーム機型PCで遊べる。

そうした、ゲームプレイ環境が多様化するのが、今後のゲームユーザーのトレンドになっているのは間違いないだろう。

コメント